Als Musik wohl die größte Macht in ihrer Geschichte hatte und vieles auf faszinierende Art und Weise beeinflussen konnte, kam ich aus der Schule und war heilfroh, diese furchtbare Institution endlich hinter mir lassen zu können. Ich ging nach Ilmenau in die Lehre zum Glasapparatebläser, nicht, weil ich darauf Bock hatte, sondern weil mir mein Vater die Stelle vermittelte.

Ich war froh unter der Woche von Zuhause weg zu sein; die Wochenenden verbrachte ich trotzdem in Jena, allerdings mit meinen Freunden. Wir ließen es ziemlich ordentlich krachen.

Nach der Lehre arbeitete ich bei SCHOTT und hielt das auch, über die lange Zeit im Krankenhaus hinweg, bis 1980 durch. Dann hatte ich endgültig die Schnauze voll.

Bis dahin ging es eigentlich ganz gut in dem Laden, da ich einen Meister hatte, einen typischen Arbeiter, der mich machen ließ, so lange ich meine Norm schaffte. Und ich die schaffte locker! Nicht, weil ich besonders talentiert oder fleißig gewesen wäre, sondern weil ich den Normer durch einen ganz simplen Trick nach Strich und Faden verarscht hatte:

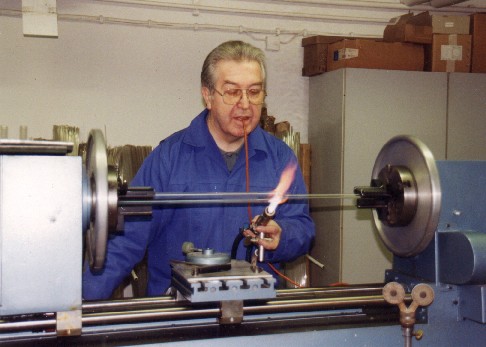

Wenn man die Flamme beim Glasblasen etwas kälter stellt, dann braucht das Glas logischerweise länger bis es schmilzt. Ich schraubte die Flamme also zur Prüfung so weit herunter, dass es die doppelte Zeit brauchte und dann wurde genormt. Später hatte ich also immer locker 130 bis 140 Prozent Normerfüllung, durfte 120 Prozent aufschreiben und den Rest als Überstunden abfeiern. Das war für mich natürlich super – kein Stress und dann auch noch mehr Freizeit! Natürlich wusste mein Meister Bescheid, der war ja nicht doof, aber er wusste auch, dass er natürlich selbst besser dastand mit so einem guten Pferd im Stall. Wir hatten also beide etwas davon und damit war es erledigt.

Genauso wie das eine Mal als ich in der Mittagspause saß und froh war, ob der frischen Luft und der Ruhe; die Brenner waren ja doch sehr laut und ziemlich heiß. Plötzlich kam irgendeine Tussi rein, die ihr Brot sonst auf dem Topf aß, um aus zwei Pausen eine zu machen und dann länger an ihrer Normerfüllung schrauben zu können. Sie kam in den Pausenraum und stellte den Betriebsfunk ein, und zwar so laut, dass es kein Entkommen gab. Sie wollte unbedingt die Ansprache irgendeines Bonzen hören, Zittermann oder so. Ich nicht, ich wollte meine Ruhe, stand folglich auf und machte das Ding aus.

Sie schaltete es wieder an.

Ich wieder aus.Sie wieder an.

Irgendwann hatte ich sie angeplärrt, sie soll diesen Scheiß jetzt auslassen, ich will mir das nicht anhören. Einen Tag später kam der Parteiagitator von SCHOTT und hielt eine wahrlich unverschämte Rede und nahm Bezug auf die Geschehnisse im Pausenraum. Diesmal wollte ich auch ihm gegenüber nicht den Schnabel halten, ich wollte mich wehren. Und gerade als ich sagte: »Wenn Sie auf meinem Platz sitzen würden … «, unterbrach er mich und meinte, dass man Zittermann ohnehin besser im Stehen hören sollte! Spätestens da war klar, dass man mit dem Arsch nicht reden brauchte, es hatte einfach keinen Sinn. Ich stand auf und ließ ihn stehen! Mein Meister meinte danach, dass ich mich ganz schön aus dem Fenster gelehnt hätte mit der Sache, aber dass der Parteigruppenorganisator auch ein Arschloch wäre. Damit war das Thema zwischen uns gegessen und ich brauchte keine weiteren Sanktionen fürchten.

Ein anderes Mal saß einer hinter mir, der hatte keine Lust zu arbeiten. Irgendwann kam der Obermeister, so ein dicker, fetter Glasmacher, der ihn ordentlich anbrüllte. Da grinste der Faule und sagte nur, dass er sich von einem der letzte Woche besoffen von der Bühne gefallen wäre, so nannte man die Arbeitsstelle am Ofen, gar nichts sagen lassen würde. Da war Ruhe und der Obermeister stiefelte von dannen; er konnte ja schlecht nach oben für Sanktionen sorgen, wenn der unten ihn selbst hätte anschwärzen können.

Und weil der Faule von diesem Malheur Wind bekommen hatte, war das natürlich eine Steilvorlage, um sich für eine ganze Zeit aus der Schussbahn zu nehmen.

Naja, diese kleinen Scharmützel mit der Obrigkeit waren Alltag in der DDR und wenn man dazu kein ausgleichendes Gegengewicht hatte, dann funktionierten diese auf Angst und Unterdrückung ausgelegten Mechanismen über kurz oder lang auch bei den meisten. Bei mir jedoch stießen sie auf ziemlich taube Ohren damit. Ich war durch meinen Vater in Rebellion geübt, fühlte mich im Grunde niemandem zugehörig und hatte folglich auch kaum etwas zu verlieren, von daher war mir vieles schlichtweg scheißegal.

Schon im Lehrlingswohnheim durfte ich die zweifelhafte Erfahrung machen, mehr oder weniger zum Frisör geprügelt zu werden, weil meine langen Haare als Angriff auf System und Gesellschaft galten. Seitdem ließ ich niemanden mehr an meine Haupt-und Barthaar, was mir ja letztlich auch den Spitznamen „Kaktus“ einbrachte. Die anderen verstanden nicht, warum ich so viel Ärger in Kauf nehmen und mir das Leben so schwer machen würde, statt einfach zum Frisör zu gehen. Es waren doch nur Haare. Waren es nicht. Es war eben mein Kopf, es waren meine Haare. Für die Obrigkeit war es ohnehin eine Katastrophe, doch für mich war es mein Weg, der aufgezwungenen Anpassung offensichtlich zu widersprechen. Weil der Druck jedoch sehr groß war und aus allen Richtungen kam, war dies eine Haltung, mit der man sich schnell auch unverstanden fühlen konnte und zu vereinsamen drohte. Entsprechend froh war ich, wenn das Wochenende näher kam und ich nach Hause fahren konnte, um mich mit Gleichgesinnten anständig zu besaufen.

Mit diesen Erfahrungen im Gepäck, also weitgehend orientierungslos und abgewrackt, saß ich dann eines schönen Abends 1970 im Grünen Kranz in der Lutherstraße und ließ mich mit ein, zwei Kumpels mächtig volllaufen. Plötzlich tauchte ein Typ auf, ein Langhaariger mit Bart und quatschte uns an, ob wir nicht Lust hätten, mal mit in die Junge Gemeinde zu kommen, da gäbe es immer einen Kasten Bier in der Mitte und ein paar nette Mädels wären auch da. Bier und Bräute – da musste man uns Halbstarke nicht zweimal bitten. Wir kamen dort an, ein Haufen anderer Langhaariger saß tatsächlich um einen Kasten Bier und diskutierte. Offen! So etwas kannte ich bis dato gar nicht. Auch wenn ich viel zu schüchtern war, um etwas beizutragen, so war ich von Anfang an schwer begeistert, von der dortigen Atmosphäre, die man ja so nirgends sonst in dieser Zeit erleben konnte. Es war ein Ort, an dem jeder sein durfte, wer er sein wollte. An dem man sagen durfte, was man tatsächlich dachte. An dem man die Fragen, die einen umtrieben, aussprechen und diskutierten konnte. Es war eine kleine Oase der Freiheit, die mich sofort in ihren Bann zog. Mit der Kirche und mit Gott hatte ich nicht viel zu tun, auch wenn ich schon dachte, dass da irgendwo wer sitzen würde und vielleicht das ein oder andere ein bisschen lenken könnte. Und so entdeckte ich dort eine Art Schutzraum, in dem ich als Mensch wichtig war – und nicht meine Haare. Außerhalb war es andersrum. Hier waren plötzlich Leute, die nicht darauf warteten, dass ich sagte, was sie hören wollten, sondern die an ernsthaftem Austausch interessiert waren und keine Grenzen in den Köpfen kannten. Es war ein Paradies und eine Gemeinde, die mir zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl gab, dazugehören zu wollen. Die Mischung an Menschen in der Jungen Gemeinde war eine völlig bunte und jedes Jahr im September tauchten etliche neue Gesichter auf, die aus irgendwelchen Orten der DDR nach Jena kamen und entweder schon Zuhause Kontakt mit der Kirche hatten oder aber mitbekamen, dass es hier einen offenen Kreis gab. Das waren Oberschüler und Schüler aber zunehmend auch Lehrlinge und Facharbeiter aus allen Fachrichtungen, was die Gruppe immer frisch gehalten hatte und für neue Themen, neuen Input sorgte. Natürlich wurde es zunehmend politischer, ganz gleich, ob in den Gedanken, Gesprächen oder Aktionen. Und natürlich blieb das nicht lange unbeobachtet und spitzte sich fortlaufend zu, während ich Stück für Stück in hineinwuchs; erst in die Gruppe, dann in das Vorbereitungsteam. Und irgendwann gehörte ich so richtig dazu.

Die Ausbürgerung von Wolf Biermann führte dann 1976 zu etlichen Verhaftungen und harten Gefängnisstrafen.

Die ganze Riege derer, zu denen ich aufsah, war plötzlich im Knast und ich war einer der wenigen, die übrig geblieben waren und nun das gestiegene politische Interesse, dass natürlich auch für eine stattliche Welle neuer junger Leute in der JG sorgte, aufzufangen hatten.

Ich begriff schnell, dass es mir an Führungsqualitäten und vor allem auch an Wissen fehlte, aber mein Herz hing an diesem Laden und so beschloss ich 1977, als ich im Krankenhaus lag, um mir diesmal das andere Bein richten zu lassen, mich weiterzubilden. Ich wollte eine Ausbildung beim Burckhardthaus in Berlin als Gemeindehelfer machen, mit der ich heute wohl Religionsunterricht an Schulen geben dürfte. Doch schon kurz nach Beginn rückte die Stasi an und beschlagnahmte meine Lehrmaterialien zu Kontrollzwecken. Dadurch hing ich soweit hinterher, dass ich dachte, ich würde die Ausbildung nicht schaffen und sollte lieber im nächsten Kurs noch einmal neu starten. Durch meine schulischen Erfahrungen geprägt, war ich ohnehin jemand, der sich diesbezüglich wenig zutraute und Zeit seines Lebens unter Prüfungsangst litt.

Ich blieb also bis 1981 bei SCHOTT und schmiss dann dort das Handtuch, auch weil mich meine damalige Freundin verlassen hatte. Ich war total fertig mit der Welt und haute ein halbes Jahr lang den Kohl auf den Kopf, also alles, was ich mir bis dahin erspart hatte. Ich trank enorm viel.

Noch ein paar fotos von Thomas Auerbach 1980 in den Masuren in Polen,

Mein interesse war es, die Jüngeren aus der JG Stadtmitte mit nach Polen zu nehmen, damit sie die ehemaligen jenenser kennenlernen können. Das war aber nicht so einfach. Ich kündigte das treffen offiziell in der JG an und nannte einen Termin, an dem wir in den zug steigen würden, das war gelogen. Mit ausgewählten Leuten verabredete ich einen Termin eine Woche früher. schließlich sollte die Stasi unsere fahrt nicht vereiteln.

Aus meiner Akte erfuhr ich 1990, dass eine der JenenserInnen geplaudert hat, dass der Kaktus doch mehr Zeit hatte über persönliches zu reden als ich Würbach erzählte.

Diese Eisen-Pfanne habe ich im Rucksack nach Jena geschleppt.

Drei Westberliner fuhren zu einer Disco und überschlugen sich auf der Rückfahrt, deshalb blieb diese Eisenpfanne übrig, sie lebt heute noch.