»Reißen wir die Mauern ein, die uns trennen, kommt zusammen, Leute, lernt euch kennen. Du bist nicht besser als der neben dir, niemand hat das Recht, Menschen zu regier`n. Im Süden, im Osten, im Norden, im Westen, es sind überall dieselben, die uns erpressen, in jeder Stadt und in jedem Land, heißt die Parole von unserem Kampf: Keine Macht für Niemand!«

Ohne Ton Steine Scherben ging damals einfach nichts. Sie brachten vieles auf den Punkt und machten diesen unsichtbaren Stempel auf unseren Stirnen sichtbar, der uns mit aller Macht geprägt hatte und weiter zu prägen versuchte. Es waren Bands wie die Scherben, die die Offene Arbeit, mit dem für mich stets wichtigen sozial-politisch-emanzipatorischen Ansatz vertonten, der sich inhaltlich immer der Situation anpasste, wenn auch manchmal verspätet. Ich glaube, nie zuvor und seitdem auch nie wieder, hatte Musik eine derartige gesellschaftliche Kraft. Als ich 1971 in die JG kam war ich ein ziemlich orientierungsloser Typ mit langen Haaren, wenig Bock auf irgendwas Anständiges, aber dafür ordentlichem Bierdurst. Ich fühlte mich unverstanden und ungewollt von der Gesellschaft und schon gar nicht akzeptiert. An meinem ersten Abend gab es dort eine Gesprächsrunde zum Thema: Spießer und lange Haare. Es war ein Gespräch über exakt meine Situation und Position in der Gesellschaft, die mich schwer faszinierte, auch wenn ich noch nicht mitreden konnte. Seit diesem Tag gab es – bis etwa 1990 – keinen offenen Abend mehr ohne mich in der JG. Ich kam dort an, wuchs in die Gruppe hinein und übernahm Verantwortung, weil sie mir übertragen wurde und mich stolz machte. Das prägte mein weiteres Leben. Die offene Arbeit in der Jungen Gemeinde gab mir ein Zuhause, einen Platz, an dem ich bleiben, mich wohlfühlen und entwickeln konnte. Sie war also die Antwort auf eine Frage, die ich ohne diesen Zufall, ohne diesen bärtigen Mann, der uns in der Kneipe ansprach und in die JG lotste, vielleicht nie gestellt hätte:

Wo gehöre ich eigentlich hin?

In diesen offenen Gesprächskreisen lernte ich viel, zum Beispiel, dass eine einzige Disziplin ohne die anderen im richtigen Leben nicht funktionieren kann und, dass Musik und die dazugehörige Kultur wichtige Themen sind, aus denen sich soziales Engagement entwickelt. Plötzlich ging es nicht mehr um mich, sondern um uns. Das war ein Gefühl wie Heimat. Nur ohne das dazugehörige Wissen. Ich war ohnehin nie ein großer Theoretiker, auch wenn meine spätere Ausbildung einen großen Teil dieser Lücke zu schließen vermochte.

Spätestens 1972 wurde mir klar, dass das Land in dem ich lebte, das, was wir heute Sozialarbeit nennen, von Grund auf nötig hatte. Und dazu wollte ich meinen Teil beitragen.

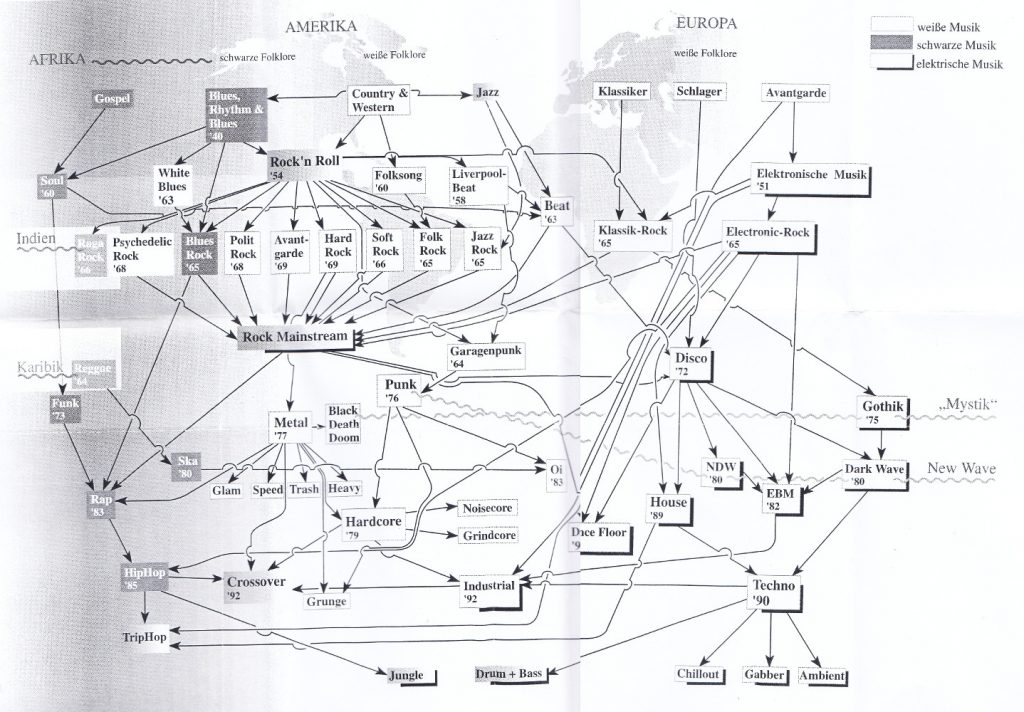

Schaltplan der Jugendkulturen.

Entworfen für ein Buch und ein Video 1997 über 6 wichtige Kulturen:

Punk, Metal, Hardcore, Gothic,, HipHop & Electro.

„Wir sind die Deutsche Jugend“

Die Skinhead Kultur haben wir bewusst ausgeblendet.

Offene Arbeit bedeute für mich immer, auch und gerade weil es mir später auf die Füße fallen sollte: Offen für alle. Und offen für alles; zumindest all das, was zum Leben dazugehört. Ich lernte die offene Arbeit in der Kirche kennen und zwar zu einer Zeit, zu der alles und jeder unter schwerem politischem Druck des DDR-Regimes stand und es nur wenige Plätze gab, an denen überhaupt offen gedacht, offen gesprochen und offen gearbeitet werden durfte bzw. konnte. Nach der Wende sollten wir, mein Freund Käfer und ich, die offene Arbeit in Jena entwickeln, womit allerdings die offene Jugendarbeit der alten Bundesländer gemeint war, was ich jedoch erst später so richtig begriff.

Ich kam als ABM-Kraft, die man nach der Wende bevorzugt zum Aufbau der Jugendarbeit nutzte, nach Winzerla in ein neu eröffnetes Haus vom Jugendamt. Der Clubleiter freute sich, endlich einer der Bier verkaufen und, falls es ein Problem gab, auch noch zuhören konnte – den Zahn zog ich ihm glücklicherweise alsbald!

1991 kam dann durch Frau Merkel das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz, welches mir der Amtsleiter mit der Bemerkung in die Hand gab, das sei jetzt unsere neue Bibel. Damit war endlich legitimiert, was wir fast 20 Jahre unter großen Schwierigkeiten und Beargwöhnung schon taten. Mit diesem Gesetz bekam jeder Jugendliche das Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen, gleichberechtigten und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Fortan gab es verschiedene Jugendliche, die mir über den Weg liefen. Die, die mir nicht oder nur zufällig begegneten, das waren die, deren Freizeit ausgefüllt war, die zu Hause, in Sportvereinen, in Bands, vor dem Rechner oder mit den Eltern wussten, was sie taten.

Die Jugendlichen, die mir tatsächlich begegneten, die wussten das nicht. Die waren auf der Suche nach Sinn und Orientierung oder aber hatten bereits selbige aufgegeben und resigniert. Es waren die, die nichts mehr wollten, schon vor der Schule das erste Bier kippten und ihren Frust – woher auch immer er stammte – an anderen ausließen. Jugendliche also, die ihr Ding machten und in Ruhe gelassen werden wollten oder Angebote nur annahmen, um ungestört extrem politische Arbeit machen zu können. Kurzum: Fortan hatte ich mit Jugendlichen zu tun, die mit offener Arbeit nichts am Hut hatten, für die jedoch diese offene Arbeit gedacht war. Damals wie heute galt jedoch: Die Umwelt prägt den Menschen und während wir alles gaben, um zehn Leute aus dem Sumpf zu ziehen, schubste die Gesellschaft in der gleichen Zeit 100 neue hinterher.

Wir arbeiteten damals zielgruppenorientiert und, wie schon gesagt, offen für alle. Das ging eigentlich nie richtig gut und irgendwann waren wir gezwungen zu begreifen, dass mit manchen Gruppen einfach nicht gearbeitet werden konnte und ganz andere Behörden gefragt waren. Es hieß ja zu Beginn, wenn ich in der JG und drumherum mit den Punks klargekommen war, sollte ich das mit den Glatzen in Winzerla wohl auch hinbekommen. Was dann zu etlichen, teilweise abstrusen Situationen führte, zum Beispiel zu der Geschichte mit dem Papst, einem großen kräftigen Typen, der vor der Wende Punk war und sich mit den anderen Punks immer im Rathausgarten traf, um sich die Kante zu geben und anschließend irgendwem aufs Maul zu hauen. Als ich dann in Winzerla arbeitete, kam eines Tages ein junger Typ, der mir erzählte, dass er im Mühltal in einer Kneipe war, die Rechnung nicht bezahlen konnte und man dann sein Auto als Pfand behielt. Ich fuhr also mit dem Jungen in die Gartenkneipe und sehe schon vor der Kneipe zwei riesige Doggen sitzen und wusste, die gehörten dem Papst. In der Kneipe war alles voller Glatzen, die mich als Zecke beschimpften und mir sofort eins auf die Schnauze geben wollten. Ich sagte, ich müsse mit dem Papst sprechen und noch ehe ich die erste Faust fing, entdeckte dieser mich, freute sich und gab mir – sehr zum Erstaunen der anderen – kurzerhand ein Bier aus. Ratzfatz war die Sache geklärt, ohne Ärger, ohne Blut.Auf der Basis solcher Erlebnisse versuchte ich also fortan und bewaffnet mit meiner neuen Bibel, offen für alle zu sein, auch für die sogenannten Scheitelträger, vor denen sogar die Glatzen Angst hatten. Zum Verständnis: Glatzen waren Glatzen und prügelten sich gern, am liebsten mit ihren alten Freunden, den Punks. Glatzen waren im Grunde Punks, sowie der Papst, nur ohne Haupthaar und mit nachgeplapperter rechter Gesinnung. Die Scheitelträger jedoch, die waren Markenkernfaschos; voller Überzeugung und mit konkreten politischen Zielen. Die waren viel gefährlicher, mit denen konnte man letztlich gar nicht klarkommen, was ich aber erst später wirklich begreifen sollte.

Auch wenn heute noch Teile der königlichen Familie etwas anderes und weiteren Unsinn über mich behaupten: mir ist es damals zumindest gelungen, ein Gegengewicht zu den Faschos zu entwickeln und damit zu verhindern, dass die Rechten Winzerla zu einer befreiten Zone entwickeln konnten. Und mittendrin die sogenannte Clubmannschaft vom Leiter Torsten K, die mit der Situation völlig überfordert waren. Unter anderen gehörte dazu Rudi, bürgerlich Jean Rudolph.

1991 gab es in der Jugendwerkstatt, einer Einrichtung des Jugendamtes für Jugendliche, die nichts gelernt hatten und eine Grundausbildung in den Bereichen Grünanlagen, Mauern, Elektrik das als ABM bekamen, einen jungen Mann namens Rudi. Rudi lernte dort Maurer und war regelmäßig bei Veranstaltungen im Winzerclub. Rudi war damals jemand, den man optisch als Linken bezeichnen könnte: lange blonde Haare, Lederjacke, Lederhose. Er kam aber trotz seiner Wirkung mit allen gut klar, auch mit Glatzen wie Tuffi, einem Kerl, der im Grunde ganz in Ordnung war und mit dem er sich heute noch manchmal trifft, obwohl der immer noch eine Glatze ist, weil ihm die Skinheadkultur am Herzen liegt. Rudi war also eine Art Demokrat, der mit allen Lagern sprach und strikte eigene Grenzen hatte. Das Graffiti von Beate stammte von ihm. Bei Malaktionen mit Kindern entstanden auch Hakenkreuze, denn die waren in winzerla überall zu sehen.

Rudi hatte Talente, er war fast zu schade für einen Maurer. Die Mädels waren zum Beispiel ganz heiß darauf, von ihm massiert zu werden. Es hat Jahre gedauert, ihn davon zu überzeugen, eine Ausbildung als Masseur oder Physiotherapeut zu machen. 1996 hatten wir ihn dann soweit, er ging nach Dessau und begann eine Ausbildung zum Masseur. Er hatte im Grunde nur ein Problem: Er war Legastheniker und konnte sehr schlecht frei sprechen. Als ich den ersten Film über einen Jugendaustausch in der Ukraine machte, sollten einige Jugendliche aus dem Winzerclub Texte einsprechen; auch Rudi. Rudi übte sehr lange, um seinen Text über ein Kinderheim in der Ukraine einsprechen zu können. So lange, dass er ihn beinahe auswendig aufsagen konnte. Es gab verschiedene Aktionen dieser Art, die ihm als Übung dienten, und ich denke solche Sachen waren wichtig und haben ihm letztlich den Mut gegeben, diese Ausbildung anzutreten. Er ist dann weg und ich habe jahrelang nichts von ihm gehört.

An irgendeinem Wochenende 2001 klingelte er plötzlich an meiner Tür. Er hatte eine Flasche Whiskey dabei und wollte sich bei mir bedanken. Er sagte, wenn ich nicht gewesen wäre, hätte er diesen Schritt nie gewagt. Zu diesem Zeitpunkt war er als Physiotherapeut in einer Kurklinik auf Sylt angestellt. Wir tranken den Whiskey gemeinsam, machten uns einen schönen Tag und fuhren später mit meiner damaligen Freundin zur Walpurgisnacht auf die Leuchtenburg. Ein paar Jahre danach besuchte ich ihn in Hamburg und Leipzig. In Leipzig sprach er als Trainer frei vor einer Physiotherapielerngruppen, die er Tipps gab, wie man bestimmte Sachen bester hinbekommen würde.

Die sogenannte Clubmannschaft kam mit uns nicht klar, die Jugendichen wollten Disco und Kuli und ich waren der Meinung, das sie das selbst tun sollen und wir sie dabei unterstützen. Die Glatzen verunsicherten sie noch mehr. Also holte ich „Rotzi“ bürgerlich Torsten Seidel, und lies den Winzerclub besprühen. Die Glatzen waren stinksauer dass da ein Neger gesprayt wurde. Dabei war nur die Farbe alle und es war nur noch braun übrig. Ich wartete nur darauf, die Bullerei zu holen. War gottseidank nicht nötig. 1996 holte ich ihn wieder, denn er hatte seinen Stil zum Fotorealismus entwickelt und Naomi auf die Vorderseite gezeichnet. Seinen Namen hatte er auch in „Earl“ geändert. 1997 ging er nach Dresden und studierte Kunst Er war aus jeder Ausbildung rausgeflogen, weil er sich nicht anpassen wollte. Ich überredete ihr, seine Zeichnungen, Aquarelle und Kohlezeichnungen nach Dresden zu schicken. Und er wurde angenommen.

1998 rief er an weil er mal wieder Sozialstunden machen musste. Ich schlug ihm vor, ein Wochenende nach Jena zu kommen und meinen VW Bus zu besprühen. Das tat er und ich bestätigte die Ableistung seiner Stunden.

Alle waren zufrieden.

Heute lebt er als freischaffender Künstler in Berlin.

LAN-Party mit unserem „arbeitsunwilligen“ Zivi

1998 hatten wir einen Zivi, der war bei der Armee und kam auf den Gedanken, dass Armee scheiße ist. Er machte auf Psycho und schaffte es, nach etwa 3 Monaten zum Zivildienst zu wechseln. Wir hatten eine Stelle frei und er begaann seinen Dienst im Hugo. Er vertrat die Meinung, dass auch Zivi Zwang ist und er verweigerte alle arbeiten, die wir ihm auftrugen. Sabine hatte nur die glorreiche Idee, sich beim Zivibeauftragten zu beschweren. Ich hatte bemerkt, dass er gut mit Computern umgehen konnte. Also wurde er für die letzten Monate seines Dinstes unser Netzwerkadministrator. Das verschaffte mir Zeit für Einzelfallarbeit. Torsten dokterte leider auch manchmal da herum. Irgendwann führte er viele Gespräche mit einem 14 jährigen Jugendlichen, der ihm erzählte, dass er von seinem Vater missbraucht wurde. Torsten ließ ihn fallen wie eine heiße Kartoffel. Ich versuchte das zerbrochene Geschirr zu kitten.

In Lobeda, einem anderen Randgebiet und Brennpunkt in Jena, gab es zu dieser Zeit auch einen Jugendclub, der Anfang der 90er Jahre verhältnismäßig viel rechtes Publikum hatte. Dort konnten die Sozialarbeiter denen schon eher einiges entgegensetzen und waren mit dieser Gegenwehr auch ganz erfolgreich. Der Chef allerdings lies Zivis in seinem Haus einen Pool beuen und betonieren und umgab sich auch sonst ganz gerne mit einer Clubmannschaft die hauptsächlich ihm zu Diensten waren. Dazu gehörten auch einige dumme Glatzen.

Nicht nur, dass der Clubleiter korrupt war, er lies 1992 der rechten Liedermacher Frank Rennicke im Treffpunkt auftreten. Da haben die Sozialarbeiter wirklich Scheisse gebaut. Eine der zwei Sozialarbeiter war täglich damit beschäftigt, das tägliche Mittagesse zu kochen und dafür einzukaufen.

Wir hingegen hatten da doch deutlich mehr zu kämpfen und waren gleichzeitig viel schlechter aufgestellt: Unser Clubleiter war ein ehemalige Hausmeister, der erst gar nicht wusste, was er machen sollte und schlussendlich irgendwann das Handtuch warf. Daraufhin wurde ich drei Jahre lang kommissarischer Leiter im Winzerclub und nannte ihn als eine der ersten Amtshandlungen um, um der Vergangenheit und den Mythen den Schwanz abzuschneiden; was allerdings nicht wirklich klappte, denn bis etwa ins Jahr 2000 hinein, nervten uns die Faschos richtig und stellten uns immer wieder vor große Probleme. Teilweise haben sie sich umgezogen und sich so, unerkannt auf Konzerte geschlichen, nur um drinnen dann die Leute zu bepöbeln und mit Sieg-Heil-Rufen in der Ecke oder vor dem Hugo zu stehen.

Die zweite Geschichte, die mich lange nicht losgelassen hat, war Folgende:

Ich wurde 1999 kommissarischer Leiter des Winzerclubs, nachdem der damalige Leiter Torsten das Handtuch warf. Eine meiner ersten Amtshandlungen war, den Club in Hugo umzubennen, um ihm den Schwanz der Geschichte abzuschneiden und einen Jugendlichen zu fragen, ob er denn nicht Lust hätte, seinen Zivildienst bei uns zu absolvieren. Es war der kleine Nitsch, ein kleiner Mann mit vietnamesischen Aussehen; seine Mutter aber war Deutsche. Er hatte einen Bruder, den großen Nitsch; ein Typ, der mit White Power auf den Lippen durchs Wohngebiet marschierte und Leute verprügelte. Irgendwann, als der kleine Nitsch ins Visier von irgendwelchen rechten Idioten geriet und drohte verprügelt zu werden, fing der große Bruder an, den kleinen zu beschützen. Der große Nitsch ist 1993 oder so als Kraftfahrer in die Schweiz gegangen. Als das Bewerbungsgespräch mit dem kleinen Nitsch im Winzerclub stattfand, kam der große Nitsch extra her gefahren, er postierte sich vor dem Hugo, weil er Angst hatte, dass die Glatzen von denen er ja wusste, das die hier ein- und ausgegangen sind, seinem Bruder was tun könnten. Das hat also zu einem Umdenken geführt und mir gezeigt, dass er doch etwas gelernt hatte in der deutlich bunteren Schweiz. Berechtigt waren die Bedenken nicht, denn ich hatte ja eine Einsatzmannschaft, die ganz gerne mal und mit wachsender Begeisterung Glatzen aufs Maul gehauen hat. Der kleine Nitsch hat also dann sein Jahr Zivildienst bei uns im Hugo abgeleistet und uns auf vielen Ebenen, insbesondere bei den Musikerpartys und Hausmeisterarbeiten, aber auch als Einlasser mit unserer Geheimwaffe Karsch, dem Glatzenschreck.

Mirko Spange lernte ich 1992 im Südviertel kennen. Er lebte da bei einer Freundin, die er regelmäßig verprügelte, bis sie ihn rausschmiss.

Dann zog er zu seiner Mutter zurück, oberhalb des Winzerclubs. Er hatte noch einen Bruder, ein Wabs, der unter vielfraß litt, was man ihm auch ansah. Sein Vater war ein stadtbekannter Säufer. Seine Mutter hatte einen Freund, und natürlich ging das mit Mirko schief.

Er flog raus und suchte sich eine Bleibe in der Neugasse, in einem Abrisshaus, einer stillgelegten Fabrik.

Sein Zimmer verkleidete er mit Matratzen und fand auch eine funktionierende Steckdose, sodaß er einen Heizlüfter betreiben konnte.

Ich brachte ihm manchmal etwas zu essen.

In der Regelschule arbeitete eine ABM Kraft namens Ulla. Sie wohnte am Wochenende in Nausnitz in einer Mühlen-Kommune.

Natürlich lernte sie Mirko irgendwann kennen und er verbrachte auch einige Wochenenden in Nausnitz.

An einem dieser Wochenenden brannte sein Heizlüfter sein Abrisshaus ab und die Polizei suchte ihn per Haftbefehl.

Er pennte überall und nirgens und verbrachte viel Zeit damit, anderen Kindern von seinen Heldentaten zu erzählen.

Das führte zu seiner Verhaftung. Mit Ulla als Zeugin wurde er nicht verknackt.

Nun hatte Torsten einen Jugendlichen aufgetrieben namens Eisenschmidt, der regelmäßig an der Bar stand und ebenso viel Bier trank, wie er verkaufte.

Nach Feierabend soff er immer mit Mirko in seiner Wohnung. Irgendwann erzählte mir jemand, dass Mirko auf LSD bei Eisenschmidt gelandet ist. Ich machte mich sofort auf den Weg in diese Wohnung um schlimmeres zu verhüten. Als ich ankam, hing Eisen blau angelaufen

an Mirkos ausgestreckter Hand. Mirko hatte begonnen, die Wohnung nach Außerirdischen zu durchsuchen und Eisen hatte versucht, ihn aufzuhalten.

Irgendwie schaffte ich es die beiden zu trennen.

Eisen baggerte im Winzer eine 15 Jährige an und machte ihr ein Kind, die daraufhin bei ihm einzog, was die Besuche von Mirko minimierte.

Dafür bekamen wie eine neue ABM namens Jackie. Es dauerte nicht lange und die beiden landeten im Bett.

Torsten bekam das alles nicht mit, der hatte mit seinem eigenen Bierkonsum zu tun. Unser Jugendmts Chef verbot ihm irgendwann das

Bier und ab da tranke er immer Bier aus einer Eistee Flasche.

Noch Fragen? Trotzdem oder gerade deshalb konnte ich viele Konzerte machen, die nicht ganz koscher waren. Z.B. 2 mal mir den amerikanischen Hardcore.Hiphop Band Slyce. Die waren gerade in Deutschland und spielten für 150 Mark. Der Sänger war Diabetiker und musste öfters Gras rauchen. Natürlich im Büro. Leider übertrieb er etwas, so daß ich Ihm Schokolade besorgen musste. Einmal haben sie im Hugo gespielt und einmal Open Air vor der Kaufhalle, zum ärger der kurzhaarigen Krebskranken.

Es dauerte noch ein paar Jahre bis ich T. los wurde. 2002 beschwerten sich ein paar Mädchen aus der Clubmannschaft bei mir, dass er sie relenmässig begrapscht. „Er hat mir an die Brust gegriffen weil er wissen wollte, wie sich mein Piercing anfühlt“ „Er griff mir zwischen die Beine mit der Bemerkung, er sucht seinen Schlüssel“

Das häufte sich. Käfer und ich befragten ihn und er stitt es ab. Ich rief eine ehemalige Drummerin an, die von heut auf morgen nicht mehr in den Hugo kam. Sie erzählte mir, dass T. ihr seine Liebe gestanden habe und sie damit nicht umgehen konnte und nur die Chance hatte, den Probenraum und die Clubmannschaft zu verlassen. Das bestätigte die anderen Aussagen der Mädels. Wir informierten die Amtsleiterin Käthe Brunner, das wars für in im Hugo. Er kan Nach Nord in einen laden von Conny Bartlau und musste dort unter Aufsicht arbeiten.

Jetzt wurde die Finanzerin des Hugo, Dr. S. K. als Leiterin eingesetzt. Eine zwanghafte ehemalige Lehrerin, die keinen Plan von der Welt hatte. Sie saß immer wie ein kleines graues Mäuschen vor ihrem Monitor und starrte ihn an. Falls ein Jugendlicher etwas von ihr wollte, war immer ihre Antwort: Ich habe keine Zeit. Monatelang musste ich ihr erklären, die sie eine Datei auf eine Diskette bekommt. Das einzigste was sie konnte, war basteln. Danach ließ sie die Kinder in Reih und Glied aufstellen und fotografierte sie mir ihren Exponenten. Erst als die Awo den Hugo übernahm, landete sie im Schullandheim auf dem Forst, wo T. in der Zwischenzeit auch gelandet war. S. war für 4 Wochen die Leiterin, wurde dann degradiert, weil der Hausmeister wegen ihr kündigete und der Förster sich weigerte, mit ihr umzugehen. T. wurde ein Jahr später wegen Kindergrapschen entlassen.

1995 holte ich einen Freund aus dem Kassa für eine abm in den Winzerclub. er war Schwul und machte einen guten Job an der Bar.

alle Jahre zum Winzergeburtstag holte torsten immer Stripperinnen, die

Mädels aus der Clubmannschaft waren immer stinksauer. 95 machten wir

soviel Druck, dass Torsten einen Stripper engagierte. die Mädels waren

begeistert. irgendwann stürmte Wolfam mit den Worten: das kann ich

besser, hinter seiner Bar hervor und stahl dem Stipper seine Show.

Es gab in Winzerla noch einen zweiten Jugendclub „Trend“ genannt. Der winzerlaer Ortsbürgermeister war der Meinung, dass seine Ortsteil-Runden im Trend besser laufen, weil der Trend nicht so jugendgemäß aussah wie der Hugo. Also wurde 2004 beschlossen, den Hugo zu schließen und die Mitarbeiter in den Trend umzusiedeln. Da sich der Trend im Parterre einer Schule befand, wo Bands nicht hätten proben, geschweige denn auftreten könnten, mussten wir das verhindern. Ein Klinkenputzen durch Jena begann. Es endete in einer öffentlichen Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Ich setzte mich nicht auf die Seite der Hugo-Befürworter sondern mitten in die Trend-Unterstützer. Der Jugendhilfeausschuss entschied zu Gunsten des Hugo. Der Chef des Stadtrates, Prof. Biewald mit erhobenem Zeigefinger sagte zu den Trend Befürwortern: Sie haben sehr schlechte politische Arbeit geleistet. 3 Monate sinnlose Arbeit nur damit alles beim alten bleibt. Wir sollten die Prügelstrafe für niederträchtige Politiker wieder einführen!

Die Geschichte zu diesem Bild beginnt 1984 in der Meli 6. In der 3. Etage zog die Familie Diprowenko/Krautz ein. Daniel, der Sohn der Frau Diprowenko war etwa 10 Jahre alt, sehr verschüchtert denn er kannte nur Gebrüll und Schläge seines Stiefvaters Krautz, der auch seine Mutter regelmäßig verprügelte. Sie weinte sich bei mir regelmäßig aus aber trennen wollte sie sich nicht da sie nicht alleine bleiben wollte. Krautz war Busfahrer und regelmäßig besoffen. Außerdem war er Stasi Kontaktperson mit dem Auftrag uns zu ärgern.

Als ich 1991 das Haus zurück bekam schrieb ich einen Brief und forderte die Familie auf, sich eine neue Wohnung zu suchen. Das passierte sehr schnell aber ich musste die restliche Miete einklagen. Sie zogen nach Lobeda-Ost in ein Haus beim Jugendtentrum Treffpunk. Dort ging dann Krautz mit Daniel regelmäßig saufen. Daniel ging mit 18 für 3 Jahre zur Bundeswehr. Heiratete auch gleich, wurde nach einem Jahr unehrenhaft aus der Armee entlassen wegen „Neger-Klatschen“ und seine Frau lies sich scheiden. Dann tauchte er im Hugo auf, weil er Sozialstunden wegen Körperverletzung machen musste. Zu dieser Zeit lies ich gerade einen Soccer-Platz auf der Freifläche bauen. Torsten hatte das 1999 schon mal versucht. Räudig! Also ließen wir uns von Hornbach Holz schenken und machten es richtig. Meine Kollegin Sandy hatte das entsprechende Aussehen, um die OBI-Männer zu bezirtzen.-

Heute ist viel zu leicht über die damalige Zeit zu urteilen, aber draußen in Winzerla war es ganz anders als in der Innenstadt. Da draußen gab es kein Aufbäumen der Bevölkerung, keine bunt bemalten Straßen, wie man sie heute kennt, da war man auf sich gestellt. Und wenn ich die Polizei rief, kamen die, nahmen die größten Idioten mit und ließen sie am nächsten Morgen wieder frei. Das war also verhältnismäßig sinnlos und machte es schwer, nachhaltige Lösungen zu finden. Der ehemalige Hausmeister und Clubleiter versuchte zu seiner Zeit sozialpädagogische Spielchen zu spielen, was an manchen Orten allein schon reichte, um uns zu Mittätern zu degradieren. Irgendwann spielten wir regelmäßig Fussball mit Glatzen; was gab es da überall für einen Aufschrei, der König persönlich pöbelte, wir wären blöd und naiv und das hätte doch ohnehin keinen Zweck. Aber Kuli und ich probierten das aus und stellten alsbald fest: Es hatte wirklich keinen Sinn, aber nur Versuch macht eben klug. Funfact am Rande: Eine kleine Weile später stand ein Artikel des Königs in der Zeitung, Aufhänger: Die JG spielt jetzt Fussball mit Glatzen.

Für uns da draußen in Winzerla ging es aber irgendwann tatsächlich nicht mehr weiter mit den Extremen. Die kriminelle Energie und die politische Gesinnung waren zu krass und überstiegen unsere Möglichkeiten, dem etwas entgegenzusetzen deutlich. Ganz liegenlassen konnten und wollten wir trotzdem niemanden, also veränderten wir unsere Strategie und teilten uns noch deutlicher auf:

Mein Freund Kuli kümmerte sich um die Jugendlichen aus der linken Szene, ich beschäftigte mich nun ganz konkret mit denen aus der rechten. Auch die Rechten hatten Rechte, auch unter denen gab es orientierungslose, die ihren Platz noch nicht gefunden hatten und die wollte ich nicht aufgeben und kampflos den Faschos überlassen. Auch wenn mir das nachhaltig hier und da einen merkwürdigen Ruf einbrachte.

Der König, der damals ja relativ neu in der Stadt war und als Jugendpfarrer die Führung in der JG übernahm, traf sich zu Beginn – 91′ und 92′ – noch regelmäßig mit uns, um sich auszutauschen. Irgendwann kam er nicht mehr. Seitdem gibt es nur noch wenige Berührungspunkte, im Grunde fast gar keine, weil er den eigentlichen gemeinsamen Ansatz aus den Augen verlor und sich stattdessen lieber auf irgendwelche Fehden konzentrierte, um sein Königreich auszubauen und zu untermauern.

Im Hugo habe ich damals einmal im Monat Konzerte veranstaltet und vielen bunten Bands eine Plattform geboten, damit sie ihrem Gefühl mit ihrer Musik Ausdruck verleihen konnten. Und das lockte auch ein ums andere Mal Leute aus der Stadt an, andere Musiker, andere Jugendliche, so dass Winzerla eine Weile kein sich selbst überlassener kleiner Fleck am Stadtrand war. Ich will damit nur sagen, dass wir auch eine ganze Reihe ziemlich guter, ziemlich gelungener Aktionen auf die Beine stellten. Und unterm Strich glaube ich, wir haben mit unseren bescheidenen Möglichkeiten vielleicht keine ganz großen Welten bewegt, dafür – und das war für mich schon immer wichtiger – viele einzelne junge Leute eine ganze Weile auf ihrem Weg begleitet und sie an der Gesellschaft teilhaben lassen. Es ging dabei immer um Partizipation, nicht um Integration. Und immer dann, wenn es uns gelang, Menschen zusammenzubringen, die jeder für sich auf Kriegsfuß mit der Realität standen, bildeten sich sinnvolle Reibungen, die eine oft nachhaltige Entwicklung erst möglich machten. Für mich ganz persönlich kam hinzu, dass ich es schon immer spannend fand, wenn neue Menschen mit ihren ganz eigenen Erfahrungen und Themen zu einer Gruppe hinzukommen; immer dann konnte ich etwas über das Leben lernen. Auch die vielen verschiedenen Szenen faszinierten mich. Und wenn ich daran denke, dass die offene Arbeit, die heute eigentlich mehr gebraucht wird denn je, noch immer ein Nischendasein fristet, dann sind die vielen bunten Szenen meine kleinen Hoffnungsschimmer am Höllentor, weil sie es inzwischen gelernt haben, sich gegenseitig zu akzeptieren und uns viel öfter als für möglich gehalten, vorleben, wie leicht und spannend zu gleich es sein kann, Verständnis für Leute zu haben, die anders sind.

Mein Verständnis für Verbrecher allerdings gab es zu keinem Zeitpunkt. 1995 gab es eine Bande die Schulkinder zwangen, in der Kaufhalle Schnaps zu klauen. Der Bandenchef war ein Glatzkopf mit dem treffenden Namen Meister Popper. Ein Vater unterstützte sein Kind und wurde zusammen geschlagen. Ich nahm Kontakt zum Polizeichef Schnaubert auf. Nichts passierte. Also nahm ich die Sache selbst in die Hand. Meister Propper fiel eines Nachts besoffen von seinem Balkon und gab den Löffel ab. Damit war das Problem erledigt.

irgendwann bekamen wir eine europäische Freiwillige aus Portugal, Silvia. Sie war ein Mädchen, die kein Problem damit hatte, mit unseren Jungs barfuß Fußball zu spielen. Sie verliebte sich un unseren Praktikanten Nick. Heute leben beide als Familie in Hamburg.

Gerade wenn man bedenkt, dass die klassischen Autoritäten wie Familie, Staat und Kirche, in den 40 Lenzen, in denen ich mich mit sozialer Arbeit beschäftige, noch sie so stark an Einfluss verloren, wie in diesen Jahren. Sie waren längst keine Leitbilder für junge Leute mehr; an ihrer Stelle standen Sekten und die Werbeindustrie. Die Sekten hatten nicht lange Bestand, sie wurden abgelöst durch, wie sagt man heute, Social Media Influencer. Ich glaube, all das hat nicht lange Bestand und so wäre meine Hoffnung, dass viele bunte Szenen einfach nebeneinander ihr Ding machen. Was für mich bleibt ist die Erkenntnis, dass die offene Arbeit mich auffangen konnte, als ich sie am meisten brauchte. Ohne sie wäre ich nicht der, der ich heute bin. Ich würde wahrscheinlich noch immer mit den gleichen abgewrackten Leuten, bei denen nichts mehr im Leben passiert, wenn es nicht gerade irgendwen zum Prügeln gibt, in den gleichen abgewrackten Kneipen sitzen und saufen. Ich war auch nie ein Intellektueller, der immer intellektueller werden wollte, um die anderen Intellektuellen besser aus intellektualisieren zu können. Aber der Prolo von damals, der bin ich auch nicht mehr – ohne meine Herkunft verleugnen zu können oder zu wollen. Und so stellt sich nun, da ich nicht mehr leugnen kann und will, dass das Leben wohl nicht mehr allzu viele Tage für mich parat zu haben scheint, natürlich die Frage, was sonst noch hängen geblieben ist, aus meinem beruflichen Leben?

In jedem Fall hatte ich unzählige Begegnungen, die mich und meinen Umgang mit Menschen sehr prägten. Auch meine Sicht der Dinge blieb im Fluss und veränderte sich stetig. Was ich erst in der offenen Arbeit begriff: Nichts kann statisch bleiben, was sich vorwärts entwickeln soll. Ich habe zudem stets versucht jedem Einzelnen als mündigen Partner zu betrachten und ihm – ganz egal wie er drauf war – mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ihn also nicht im diakonischen Sinne zu bemuttern, sondern eher als einer Art gutem Freund zu begegnen, der da ist, zuhört und mitmacht, und wenn es sein muss auch mal eine Nacht mitsäuft. Sozialhygiene hin oder her, mir reichte das Wort Selbstschutz völlig aus. Und das man stets dazulernen muss; auch so eine alte Erfahrung aus der offenen Arbeit. Ich selber hätte es als Jugendlicher einfach gut gefunden, wenn jemand für mich und meine Bedürfnisse Partei ergriffen hätte. Genau aus diesem Grund habe ich mich entschieden, diese Lücke für andere, die sich auch nicht verstanden fühlten und die keine Lobby hatten, zu schließen. Zum Beispiel öffnete ich ab 1992 jedes Jahr zu Heilig Abend und an den Feiertagen den Club, damit auch Jugendliche, die sich Zuhause nicht wohlfühlten, die Chance hatten, ein schönes Weihnachten zu feiern.

Einmal, ich glaube es war 2010, gab es eine ganze Truppe, die an Heilig Abend kam und sich zulaufen lies. Ein junges Mädchen fragte mich dann, ob ich sie zu ihrem Freund aufs Dorf fahren könnte. Das war mir eigentlich zu heiß. Ich rief ihre Mutter an und musste dann hören, dass der alles, vor allem ihre Tochter, scheißegal war. Statt dieses Mädchen also einsam durch die Kälte der Nacht zu schicken, fuhr ich sie zu ihrem Freund, der ganz patent und nett war und dafür sorgte, dass dieses Mädchen wenigstens einen schönen Abend hatte.

Auf diese Art und Weise versuchte ich immer, wenn etwas war, irgendwie zu vermitteln, um dann eine in meinen Augen vernünftige Lösung herbeizuführen. So auch, als eines Tages ein jugendlicher Punk reinkam und mir gestand, dass er und ein paar andere Scheiße gebaut hatten. Sie kamen wohl gerade aus der JG und durch die Johannisstraße fuhr ein dicker BMW. Aus lauter Dämlichkeit latschten sie ein, zwei Mal kräftig an die Stoßstange; drei Jungs rannten weg, der Fahrer hinterher und der Typ, der nun vor mir stand, klaute den Autoschlüssel. Inzwischen hatte er jedoch geschnallt, dass er den Türsteher und Rausschmeißer des TittyTwister beklaute und bat mich, um Hilfe. Er wusste, ich würde nicht zur Polizei gehen; er konnte sich sicher sein, ich würde das auf meine Art regeln. Ich marschierte also dorthin und konnte mir schon denken, wem der Schlüssel gehörte: Einem Typen der selber gern Autos klaute und schon Ärger mit den Bullen hatte, weil der ’sein‘ BMW natürlich im Halteverbot stand. Damit war die Geschichte vom Tisch und den Jungs geholfen. Natürlich war das nicht nach dem Prinzip von Zucht und Ordnung, aber dafür nach meinem von gewaltfreier Kommunikation. Dazu fällt mir ein weiteres Beispiel zum Thema Umgang mit Jugendlichen und Alkohol ein, welches hier vielleicht als Beleg meiner Herangehensweise taugt. Korrupter HUGO Heutzutage läuft nix mehr. Die Wochenenden sind für die MirarbeiterInnen zur Erholung. Die Chefin kann gut in Katalogen blättern, Chefin spielen und sie hat mir auch für paar Fime die Texte gesprochen und sie kann Volksllieder trällern. Das wars dann auch schon. 2016 rief sie meine Tochter an und erteilte ihr Hausverbot, auch für ihre Kinder. Was war passiert? Der Vater von Katharinas 2. Kind Anton, Namens Smu war der neue Beischläfer der Mitarbeiterin S. Die wollte ihr nicht über den Weg laufen und organisierte über K. das Hausverbot. Mein Chef Schwabe wollte sich nicht mit K. nicht anlegen und somit gab es auch kein klärendes Gespräch. Beschwerden bei der AWO erbrachten nur, dass außenstehende Personen wie S. Mutter informiert wurden. In alter Stasi Tradition wurde es nun zu den Akten gelegt.

2013 kam ein Jugendlicher zu mir, der in Jena gestrandet war, er kam aus meckpom, hatte eine Ausbildung als Metallarbeiter abgeschlossen aber keine Zeugnisse bekommen. Das Lehrlingswohnheim hatte ihm gekündigt, weil die ausbildungsbeihilfe zu spät kam. Also haute er ab und strandete in Jena, bei Streetwork Winzerla.

Ich besorgte die Zeugnisse, verschaffte ihm eine Stelle in Burgau und besorgte ihm ein Wohnklo in Winzerla.

Irgendwann war wieder einmal alles zu spät, der Lohn kam nicht pünktlich, die ÜAG kam auch nicht aus der Hefe

also fuhr ich mit ihm zur Jenaer Tafel. Da bekam er aber nix wei er die 5 Eus nicht hatte.

Im Hugo stand von einer Party noch Kesselgulasch herum. Die Chefin weigerte sich, weil essen prinzipiell weggeschmissen werden muss. Ich drückte ihm den kompletten topf in die Hand und fuhr ihn damit in sein Wohnklo.

In dieser Zeit musste er einmal zum Arzt, ohne die 5 Eus Anmeldegehühr zu haben. Ich rief meinen Hausarzt an und es klappte. Danach hinterlies er folgende Meinung im Internet:

es ist jetzt schon ein par jahre her seit ich bei ihm in behandlung war. ein in meinen erinnerungen etwas chaotischer mensch, man saß immer sehr lange im wartebereich und grad im winter kams öfters mal vor das die heißung ausviel… ich vermisse das sehr. ich war mitlerweile bei vielen ärzten und bei keinem hab ich mich so geborgen gefühlt wie bei ihm. er hat sich immer zeit genommen und einem zugehört und stand einem auch seelisch beiseite. ich hab ihm so viel zu verdanken. wirklich ein guter mensch und ein guter arzt.Tim Wever

Ein Mädchen das jahrelang zu Frau Dr. S.K`s Bastelstunden kam, wurde im lauf der Jahre immer dicker.

Ihre Eltern waren selbstständig und immer am arbeiten. Sie hatten keine Zeit für ihre Tochter und sie fraß den Frust in sich hinein. Nach dem Ende ihrer Schulzeit wollte sie Krankenschwester werden.

Sie schickte Bewerbungen quer durch Deutschland und erhielt eine Zusage aus Köln. Also ging sie auf das Arbeitsamt, um eine Ausbidungsbeihilfe zu erhalten, denn ihre Eltern hatten dafür nicht das Geld.

Sie kam zu mir, weil das Arbeitsamt sich weigerte, ihre Bewerbungskosten und die Ausbidungsbeihilfe zu bezahlen, mit der Begründung, dass sie für diese Ausbildung nicht geeignet sei. Ich intervenierte – sie bekam ihre Bewerbungskosten sowie ihre Aubidunhsbeihilfe. Das ist viele Jahre her, sie ist nicht nach Jena zurück gekommen.

Mein Freund Blase war inzwischen Restaurator im Technischen Museum in Berlin und ich verabredete mich mit ihm zu einer Führung, zu der ich eine Gruppe Jugendlicher aus Jena mitbringen wollte. Das erste was noch vor der Abfahrt in meinem Bus landete, war eine Kiste Bier. Die meisten hätten ein Fass aufgemacht, das ganze Thema künstlich aufgepustet und den Kasten zurückgelassen, was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dafür gesorgt hätte, dass man sich ab der ersten Rast mit kleinen Schnapsflaschen eindeckt und heimlich die Kante gibt. Ich hingegen nahm es locker und sagte nur flapsig etwas von wegen kein Bier vor Mittag oder so. Ich ahnte aber, dass wir mittags längst in Berlin wären und das war damals für alle ein echtes Erlebnis. Schlussendlich hatten wir jedenfalls den ganzen Tag zu tun, den staunenden Schnabel wieder zu zubekommen, ehe den Jungs am Abend einfiel, dass sie die Kiste ja noch hatten. Es reichte bei keinem für mehr als ein kleines Feierabendbierchen und so fuhren wir am nächsten Tag gut gelaunt mit einer halben Kiste Bier wieder zurück nach Jena. Mit meinen Aufgaben habe ich stets mehr als genug zu tun und meinem Leben einen Sinn geben können, der mir vielleicht keinen Reichtum und keinen Platz in der Geschichte bescherte, der mich aber mit einem Haufen interessanter Leute an die verrücktesten Orte der Welt führte und mich zurücklässt mit dem guten Gefühl, nicht allzu viel Zeit sinnlos verplempert zu haben. Ich war auch nie ein Typ dem das Klettern auf der Karriereleiter etwas bedeutete, wohl aber die Akzeptanz derer, mit denen ich arbeiten durfte. Dahingehend kletterte ich glücklicherweise ständig. Vielleicht wollte ich aber auch einfach nicht alt werden und ein Typ fürs Büro schon gleich gar nicht!

Ich habe auch nie gehadert, nie an das Ende gedacht, weil ich stets mit vielen jungen Menschen unterwegs war und mich auch dementsprechend fühlte. Doch dann kam dieser Tag im März 2015 und hat mich ungefragt auf einen Schlag um 20 Jahre altern lassen:

Ich wachte durch den Wecker auf und war mächtig benebelt. Bei dem Versuch in die Küche zu gehen und die Kaffeemaschine anzumachen, bekam ich nicht eine Kurve ordentlich und merkte schnell, dass irgendwas nicht stimmte. Ich rief meinen Freund Fritz an, sagte ihm, dass es mir beschissen ging und ich nicht auf Arbeit kommen könnte. Für ihn klang es schon am Telefon nach Schlaganfall. Er rief die Rettung, die brachte mich ins Krankenhaus und dort blieb ich dann für ein Vierteljahr. Danach noch einmal so lange in der Reha und dann hatte mich das Leben zurück; die Hüften hin, Sprache, Geschmack und Gleichgewicht im Arsch, aber ansonsten ging es wieder ganz gut. Ich habe mich tatsächlich auch noch einmal halbwegs hinbekommen und ging sogar noch eine ganze Weile arbeiten. Inzwischen bin ich aber glücklicherweise Rentner, auch wenn ich das Rumliegen nicht lange aushielt, weshalb es seit einer Weile wieder einen Grund gibt, um aufzustehen: Ich arbeite als Bufti im von mir einst mitgegründeten Thüringer Archiv für Zeitgeschichte Matthias Domaschk.

Der Schlaganfall war, auch wenn er mich nicht umbrachte, ein regelrechter Bruch in meinem Leben, den ich nicht kommen sah, auf den ich gut hätte verzichten können und der nun dafür sorgt, dass mir vieles am Arsch vorbeigeht, da ich plötzlich begriffen habe, ja begreifen musste, dass nicht alles unendlich ist. Dass alles irgendwann einmal vorbei ist und mein persönliches Irgendwann gar nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Ich bin mein Leben lang immer Vollgas gefahren, hab mir dabei das Getriebe zerschossen und bekomme für mein Baujahr keine Ersatzteile mehr. Der Kapitalismus hat noch nie gehalten, was die Politiker versprachen.

Und nun, da ich beginne mich mit dem Ende zu beschäftigen, bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich vielleicht hätte schon eher sein können, auf den ich aber wohl einfach keinen Bock hatte. Von hier aus betrachtet, ist es viel einfacher, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Und wenn ich zurück nach vorn blicke, dann sind es dieselben Dinge, für die wir uns damals den Arsch aufrissen, die heute noch immer nicht stimmen und vermutlich niemals stimmig sein werden: Arbeit, Wohnung, Kohle, Beziehung, Freundschaft und Kultur. Grundbedürfnisse eben. Grundbedürfnisse eines selbstbestimmten Lebens. In diesem Sinne und weil es beinahe immer passend scheint, zum Abschluss noch einmal die Scherben:

»Reißen wir die Mauern ein, die uns trennen, kommt zusammen, Leute, lernt euch kennen. Du bist nicht besser als der neben dir, niemand hat das Recht, Menschen zu regier`n. Im Süden, im Osten, im Norden, im Westen, es sind überall dieselben, die uns erpressen, in jeder Stadt und in jedem Land, heißt die Parole von unserem Kampf:

Keine Macht für Niemand!»